曾被冠以"机器人王国"的日本,正在经历前所未有的产业转型阵痛。摩根士丹利最新发布的《Humanoid 100》研究报告显示,在全球人形机器人产业链100家核心上市公司中,中日韩所在的亚太地区仅占18席,而中国与美国分别以35家企业的绝对优势领跑赛道。这份数据折射出日本机器人产业在全球新一轮技术竞赛中的尴尬处境。

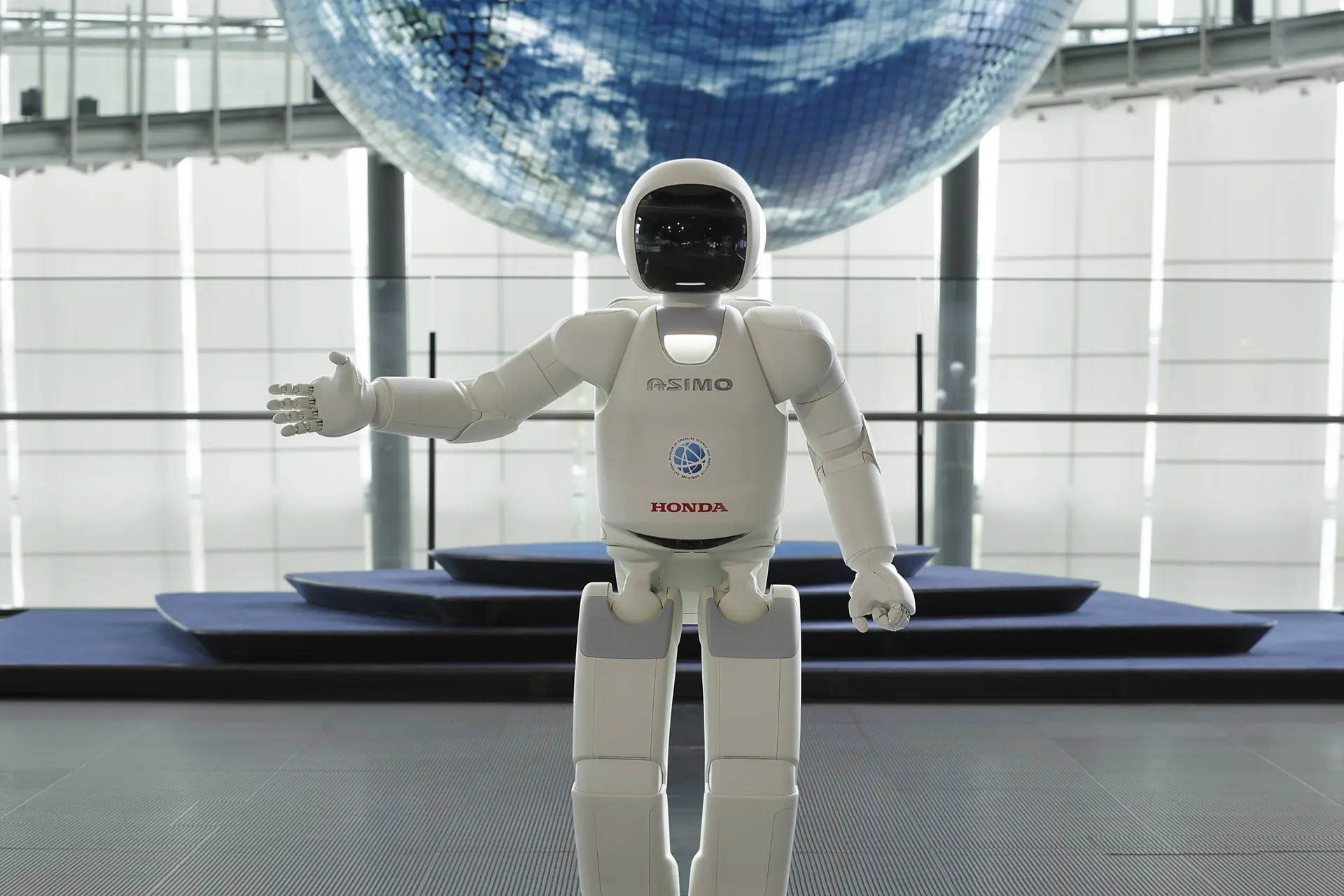

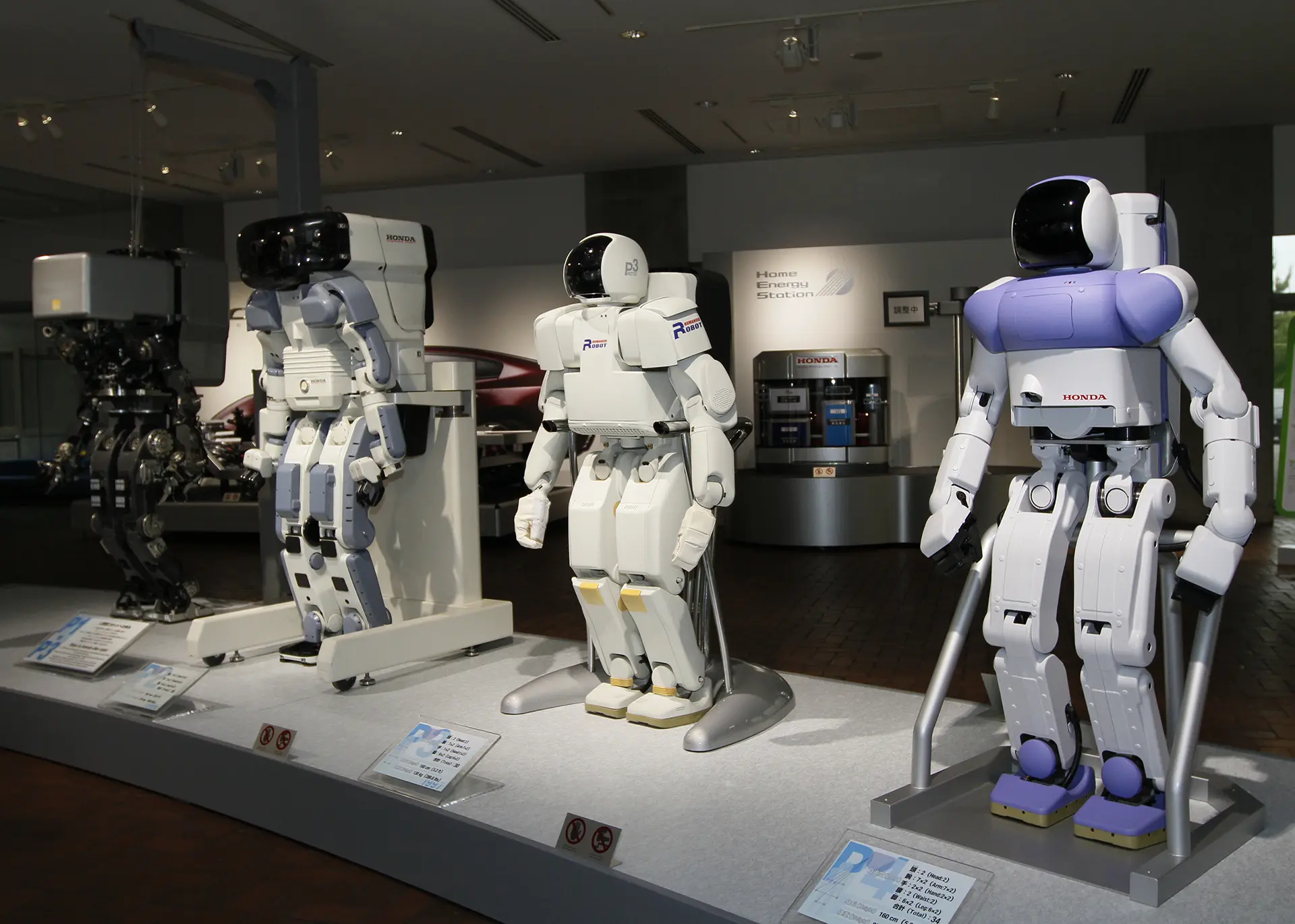

日本机器人产业的传统优势集中在工业机器人领域。发那科、安川电机等企业长期占据全球工业机器人市场近50%的份额,但这种成功反而成为转型桎梏。面对人形机器人所需的仿生关节、AI决策系统等融合性技术,日本企业显现出明显的路径依赖。本田ASIMO项目在2022年的终止,被视为日本错判技术路线的标志性事件。

产业数据显示,日本机器人企业近年研发投入的76%仍流向传统工业领域。索尼、软银等科技巨头虽在服务机器人领域有所布局,但其商业化进程明显滞后于波士顿动力的Atlas、特斯拉的Optimus等竞品。这种战略偏差导致日本错失人形机器人早期市场红利,据国际机器人联合会统计,2023年全球人形机器人订单中,日本企业占比不足3%。

面对中美主导的新格局,日本产业界开始寻求突围。川崎重工与Preferred Networks合作开发的协作机器人,尝试将工业机器人的精密控制优势移植到柔性制造场景;丰田研究院则另辟蹊径,聚焦医疗护理机器人细分市场。但这些调整能否扭转局面尚待观察,毕竟在资本市场,日本机器人企业估值已落后美国同类企业5-8倍。

这场产业变革暴露了日本制造体系的深层矛盾:模块化精密制造的优势,在新兴的集成化智能产品时代反而成为创新壁垒。当中国凭借全产业链整合能力快速推进商业化,美国依托基础研究突破重构技术标准时,日本需要重新找到产业升级的支点。机器人王国的未来,或许正系于这场传统与变革的角力之间。

日本机器人产业的转型困境,本质是未能将精密制造的设计优势转化为智能时代的系统创新能力。反观中国市场,工业设计正从"增值服务"进化为"价值引擎",这种转变在订单结构(设计前置项目占比达38%)、成交模式(技术入股案例年增200%)、销量转化(设计溢价贡献率均值21%)三个维度形成闭环。未来的竞争,将是设计体系与产业生态的耦合度之争。

日本像极了那柄锁在铁盒里的武士刀,鞘上镶满昭和年间的荣光,刀刃却锈在智能时代的晨雾里。当波士顿动力的机械脚掌踏碎硅谷晨曦,中国设计新锐已在深圳湾用代码重构人体工学,独剩东瀛匠人守着发那科的精密齿轮,将「机器人王国」的锦旗卷成时代祭幡。本田ASIMO那场体面的葬礼,葬的不只是直立行走的金属躯壳,更是一个岛国对工业美学的偏执——当「设计即信仰」撞上「迭代即生存」,老字号茶楼的汤头再醇厚,终究敌不过外卖App里每分钟跳动的数据洪流。