云鲸智能再获1亿美元融资,腾讯与北京机器人基金联合领投,Pre-IPO进程加速。这家成立仅五年的家庭清洁机器人公司,正以惊人的速度改写行业格局——2024年营收同比增长130%,海外市场暴涨近7倍,扫地机市占率在双十二登顶行业榜首。

技术破局的背后,是云鲸对"具身智能"的极致追求。不同于传统扫地机的单机作业模式,其首款家庭空间清洁管家已完成预研,搭载三维双目视觉感知系统与机械臂技术,将二维平面清洁升级为空间立体托管。创始人张峻彬直言:"未来的扫地机应是家庭的清洁保姆,而非工具。"这种从功能到交互的质变,恰似手机从iPod到iPhone的跨越。

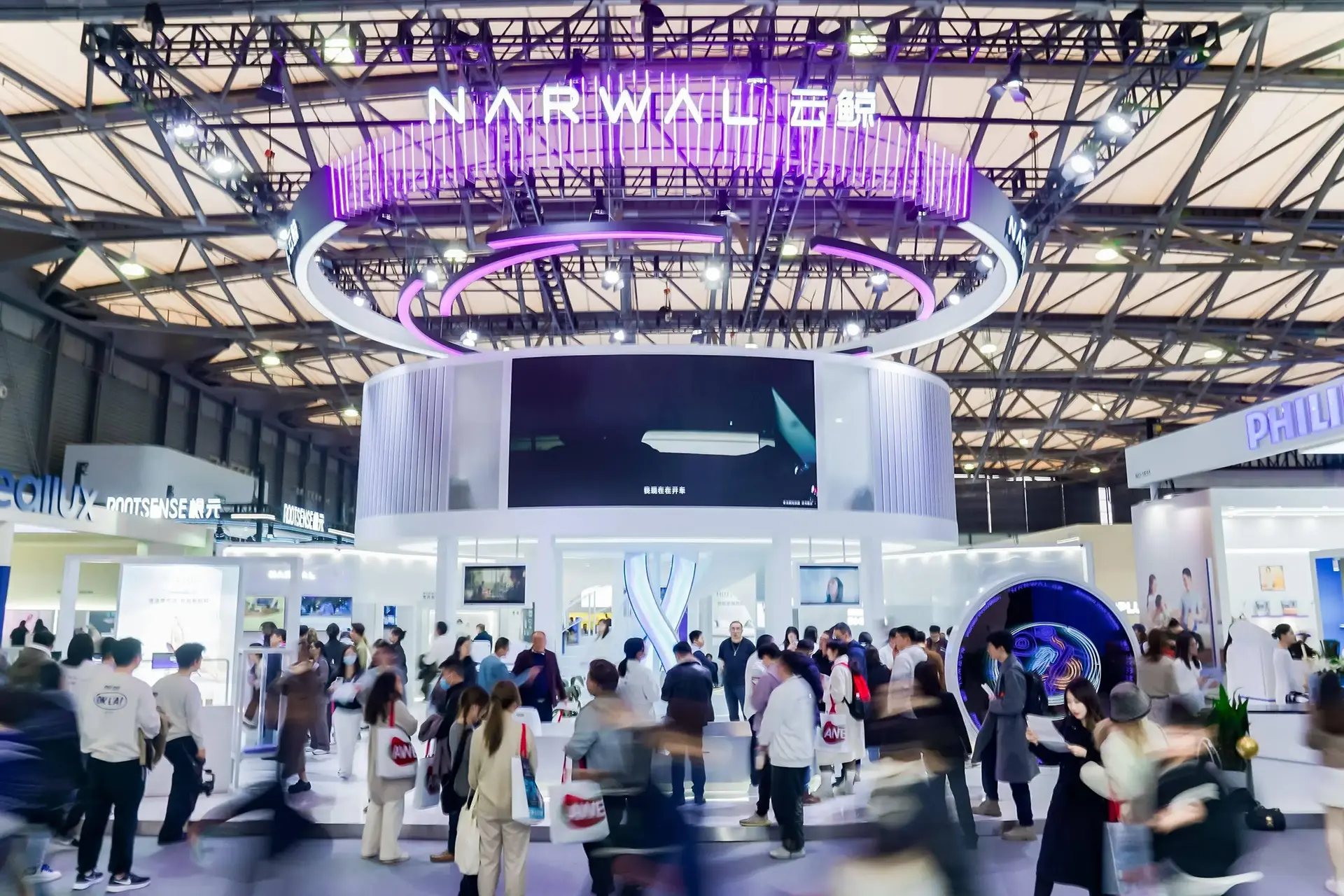

市场争夺战早已白热化。国内头部品牌占据超93%份额,海外巨头却困于单机技术瓶颈。云鲸抓住窗口期,2024年发布10款新品,洗地机品类销量暴增500%,线下门店半年内突破500家。更值得玩味的是其全球化布局:欧洲5000家零售终端、北美BestBuy渠道进驻,德国、日本等新兴市场正在快速渗透。

这场清洁革命的本质,是技术与场景的深度融合。当AI模型开始理解家庭空间逻辑,当机械臂实现自主收纳,扫地机器人正从"工具"进化为"空间管家"。正如投资方所言:"家庭具身智能是下一个万亿赛道,而云鲸已握住通往未来的钥匙。"在这场无声的行业地震中,唯有持续突破认知边界的企业,才能真正重塑人类生活方式。

从工业设计实战视角观察,云鲸智能的融资轨迹与市场表现揭示了中国设计产业升级的深层逻辑。这家公司将扫地机器人从“工具型产品”重构为“空间管家”,本质上是工业设计思维从功能满足向场景重构的跨越。其首款家庭具身智能产品预研方向——自研移动底盘+机械臂+三维视觉系统,恰好切中制造业转型升级的关键痛点:如何让技术突破转化为用户可感知的价值增量。

当前中国工业设计面临的核心矛盾,在于企业对设计价值的认知仍停留在“造型美化”阶段。大量制造企业将设计预算压缩在产品开发周期的末端,导致设计团队沦为“效果图供应商”。云鲸的突围证明,当设计深度介入产品定义与技术研发时,带来的不仅是外观革新。其洗地机品类销量暴增500%的实质,是通过人机交互逻辑重构,将清洁效率提升转化为消费者愿意支付溢价的核心卖点。

供应链协同能力成为设计落地的关键考验。云鲸半年内建成超500家国内授权网点、两年内进驻欧美300余家零售终端的速度,反映出设计驱动型企业的渠道策略已从“产品适配渠道”转向“渠道反哺设计”。这种双向赋能模式破解了传统制造业的痛点:设计创新需要快速迭代的生产体系支撑,而柔性供应链又依赖设计端对市场需求的精准预判。

在技术融合层面,云鲸将AI视觉算法与机械臂控制模块的整合,展现了工业设计的系统工程思维。这恰好回应了当前行业对“设计不落地”的诟病——太多概念设计停留在实验室阶段。其三维视觉感知系统在收纳场景的应用,实质是通过设计重构用户行为路径,将技术优势转化为使用黏性。

设计价值的量化评估体系正在形成。云鲸双十二市占率登顶与营收130%增长的同步性,为工业设计ROI提供了实证参考。这提示企业需要建立设计价值评估模型,将用户调研数据、竞品专利图谱、生产工艺参数等纳入设计决策流程。其海外市场拓展策略尤其值得借鉴:通过设计语言的在地化调整(如欧洲市场对收纳功能的特殊需求),实现技术标准与文化认知的精准对接。

行业人才结构矛盾依然突出。尽管广东工业设计城已聚集超万名设计师,但具备跨学科整合能力的“T型人才”缺口仍在扩大。云鲸团队能同时驾驭机械结构优化、AI算法调校、用户体验研究的能力,揭示出设计团队知识结构的进化方向——从单一形态设计向“技术翻译+场景构建”的复合能力转型。

设计知识产权保护仍是薄弱环节。云鲸快速迭代的产品线背后,是建立在外观专利、实用新型专利、技术秘密多层防护体系之上的。这提示设计驱动型企业需要构建“专利地图+技术壁垒+标准参与”的立体防御机制,尤其在智能硬件领域,交互逻辑专利的价值可能超越传统外观保护。

中国工业设计正从“规模扩张”转向“价值深耕”阶段。云鲸的案例证明,当企业将设计视为产品创新的源动力而非辅助工具时,设计投入带来的不仅是销量增长,更是整个商业模式的进化可能。这种转变需要产业链各环节的协同突破,从制造端的工艺适配到市场端的价值传递,每个环节都需重新定义设计的作用边界。