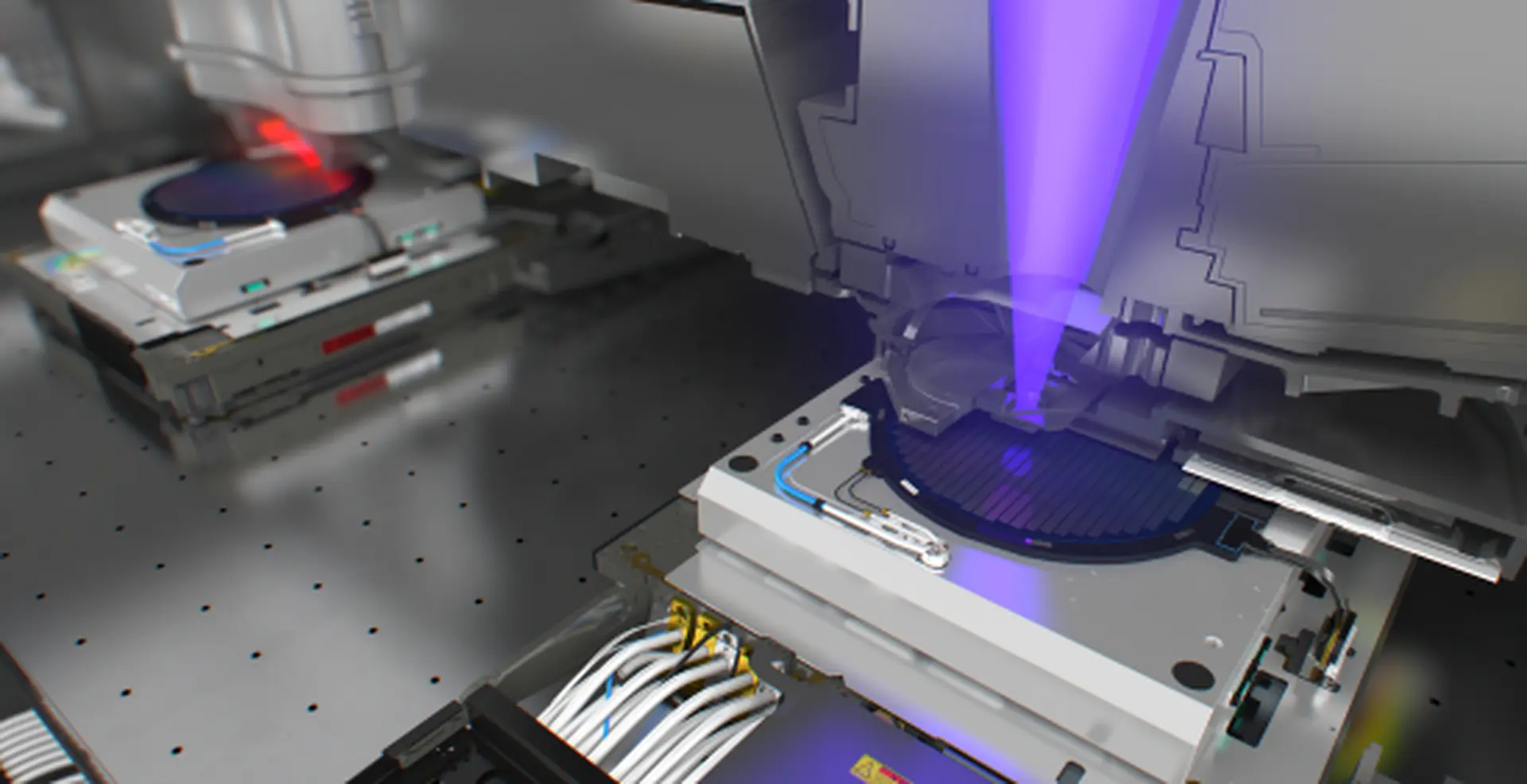

当英特尔帝国掌门人帕特·基辛格转身执掌xLight时,全球半导体江湖泛起涟漪。这位硅谷老将以执行董事长身份押注的,是一场足以改写光刻机游戏规则的技术革命——用粒子加速器驱动的自由电子激光器(FEL),替代延续三十年的激光等离子体(LPP)光源。

这场变革的核心在于能源效率的暴力突破。传统LPP技术每产生500瓦极紫外光需耗电1.5兆瓦,而xLight宣称其FEL系统能将功率提升至四倍,单台设备即可支持20条ASML光刻产线。这意味着什么?晶圆成本骤降50%,每片芯片的生产周期缩短至原来的三分之一,资本开支呈断崖式下跌。更致命的是,FEL的光强曲线可编程调节,为未来攻克2纳米以下制程埋下伏笔。

站在产业金字塔尖俯瞰,这场光源战争早已超越技术范畴。美国商务部最新数据显示,本土芯片产能已跌至12%,拜登政府砸下的520亿美元补贴正催生新型举国体制。xLight的实验室里,国防部官员的身影频繁穿梭——更高强度的极紫外光束,既是刺破中国台湾供应链的关键利刃,也是破解量子加密的隐形钥匙。

日本KEK实验室的环形加速器还在调试红外波长,中国团队的百米级粒子对撞装置仍在图纸阶段。基辛格赌桌上的筹码清晰可见:2028年交付首台原型机,恰好卡住三星3纳米量产的时间窗口。当ASML还在为1千瓦光源焦头烂额时,xLight的专利墙已筑起37道护城河。

这场赌局最精妙的设计,在于将国家意志与商业利益编织成密不透风的网。德州仪器已预付3亿美元锁定优先供货权,美光科技派驻20人技术团队驻场研发。就像当年英特尔用奔腾处理器定义PC时代,基辛格正试图用一束波长13.5纳米的光,重新划定全球半导体势力版图。只是不知,当中国西安的光子晶体实验室亮起绿灯时,这场光源战争又将掀起怎样的惊涛骇浪。

xLight这案例戳破了行业窗户纸——真正的设计价值不在造型美感,而在技术参数与商业逻辑的咬合度。

国内制造业现在吃的是「性价比红利」,但代工转品牌的路上卡着三道坎:传统外观设计同质化严重,企业主迷信「多开模具多赚钱」的粗放模式;研发端被专利墙卡脖子,像EUV光刻机这类核心部件全靠进口;成本焦虑让企业不敢试错,70%的订单盯着现有产线微调。

xLight的FEL技术给行业上了一课:设计必须切入产业命门。他们用粒子加速器把光源功率拉到传统方案四倍,直接让晶圆成本砍半——这不是造型改改曲面能实现的,是物理层面的规则重构。当国内设计公司还在纠结RGB灯效怎么排布时,人家已经用技术参数撕开市场缺口。

成交密码藏在技术转化链路里。xLight给德州仪器预签3亿订单,靠的不是PPT演示,是实测数据:单台设备支撑20条产线,设备寿命延长三倍。这对应着企业最痛的点:设备利用率低、升级换代的沉没成本高。国内设计团队往往止步于概念方案,但真正能签大单的,得像xLight这样把技术指标翻译成财务模型。

说到销量拉动,设计在这里扮演的是「技术翻译官」角色。他们把FEL的可编程光特性包装成「制程弹性」卖点,让半导体客户看到未来2纳米窗口期的门票。国内很多设计公司搞不定这点,要么闷头做造型,要么生搬硬套国外案例。真正的设计驱动型订单,得像xLight这样把实验室参数变成客户财报上的净利率。

行业现状是,80%的设计需求还停留在「让产品看起来高级」,但头部企业开始觉醒。xLight案例证明,当设计深度绑定核心技术时,订单谈判桌上设计师就得坐在CTO旁边。这逼着设计公司升级底层能力:不能只会画草图,得懂材料特性、制程工艺、供应链成本,否则连标书都看不懂。

最后说句实在话:别把设计神话,也别贬低它的力量。xLight的成功不是因为做了多少炫酷效果图,而是他们重新定义了「光刻光源」的设计边界——从光学系统迭代升级为半导体制造基础设施。这才是工业设计该有的野心:不是给产品贴金,而是重构产业价值坐标系。